Bergen-Belsen: Eine vom Schicksal auferlegte Aufgabe

Bergen-Belsen

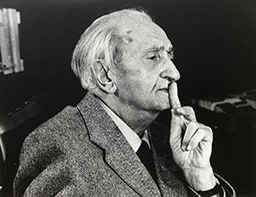

Lili und Leopold Szondi sowie ihre Kinder Vera (1929-1978) und Peter (1929-1971) wurden durch Nazi-Deutsche am 29.Juni 1944 von der Sammelstelle bei der Synagoge an der Bocskay-Strasse in Pest (Budapest) in das Internierungslager Bergen-Belsen verschleppt. Zu siebzig und achtzig Personen in Viehwaggons eingepfercht, dauerte der Bahntransport dorthin zehn Tage. In einer Baracke mit Hundert Deportierten wurden sie gefangengehalten.

In der Nacht vom sechsten auf den siebten Dezember 1944 traf die Familie Szondi, bis auf die Knochen abgemagert, mit einer Gruppe von 1352 ungarischen Juden von St. Margrethen herkommend in der Schweiz ein. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in St. Gallen erfolgte die Unterbringung im Auffanglager „Champs des réfugiés“ in Caux bei Montreux.

- Im Flüchtlingslager schrieb Lili Szondi von Weihnachten 1944 bis Januar 1945 eine Chronik über einen Tag in Bergen in ungarischer Sprache nieder und schickte sie an Magda Kerényi in Ascona. Ihr verdanken wir den Erhalt des Dokumentes. Der Erlebnisbericht gewährt uns einen ergreifenden Einblick in das Lagerleben und dessen Bewältigung durch die Familie Szondi.

Egy nap Bergenben – Ein Tag in Bergen

von Lili Szondi (1902-1986)

Ich wache auf. Es ist noch dunkel, ich höre, wie der Regen monoton auf das Dach klopft. Teri Widrich, ein süsses zweijähriges Mädchen, klagt: „Mami, mir tut der Popo weh, mir tut der Popo so weh.“ Frau Widrich richtet sich auf, steigt aus dem Bett und setzt Teri rasch auf den Topf. Das Auf-dem-Topf-Sitzen ist Teris Achilles-Ferse.

Ich schaue hinüber zum Bett meiner Nachbarin, Frau Magdi Guttmann. Das Bett ist leer. Es scheint, dass Magdi wieder einmal bei ihrem Mann schlief. Sie darf alles, da sie bei einem Bombenangriff verletzt wurde und sich nachts sehr aufregt, wenn sie die Flugzeuge kommen hört. Einige Wochen vor unserer Abreise stürzte in der Bajza Strasse die Mauer im Schutzbunker bzw. im ungeschützten Teil des Kellers, wo die jüdischen Bewohner untergebracht waren, auf sie und sie lag stundenlang unter dem Schutt begraben. Zum Zug wurde sie vom Krankenhaus auf einer Tragbahre gebracht. Ihr Mann wohnt in der Haluc-Baracke, in der es erlaubt ist, nachts Frauen zu empfangen.

Ich schaue zu Frau Berkovits hinüber und stelle mit Genugtuung fest, dass sie schon auf ist. Es scheint somit sichergestellt zu sein, dass mir mein Morgenkaffee ans Bett gebracht wird. Der Aufruf „Speiseträger zum Tor!” erklang bereits, der Kaffee wird also bald kommen. Ich blicke hinunter zur Aluminiumdose bei meinem Fuss, um zu sehen, ob die Tasse da ist. Dann nehme ich die Dose und das in ein Küchentuch gewickelte Brot zur Hand, schneide mir eine Scheibe ab, bestreiche sie mit ein wenig Butter, drehe mich um und nehme das Glas mit Marmelade aus der Ecke, um die Mahlzeit etwas zu versüssen. Ich zögere den Genuss des Essens längere Zeit hinaus, bevor ich das Brot gierig verspeise und mir zum Kaffee ein neues mache. Nie hatte ich so viele kulinarische Freuden erlebt wie in Bergen-Belsen. Ich ahne, dass mir nie mehr im Leben etwas so sehr schmecken wird, wie hier eine kleine, dünne Scheibe Butterbrot. Ich lege das Brot zurück und liege schon wieder im Bett.

Es wird hell. Frau Huszár teilt Frau Nagy mit, wie viele Bettwanzen sie in der Nacht erwischt hat. Jenñ Hered kommt herein mit einem Becken in der Hand und ruft: „Servus, Böske!” Er ist im Regen Schlange gestanden, um seiner Frau ein wenig warmes Wasser zur Morgentoilette zu bringen.

Auch Vera setzt sich im Bett auf. Da sie erkältet ist und es draussen regnet, will ich sie überreden, nicht auf die Latrine hinauszugehen, sondern das Innen-WC aufzusuchen. Der Versuch bleibt erfolglos. Seitdem sie vor einigen Monaten verwarnt wurde, dass man nur bis sieben Uhr früh auf das Innen-WC gehen darf, will sie es nicht mehr benützen.

Es kommt langsam Leben in die Baracke. Einige - vor allem die Alten - haben sich bereits angezogen. So auch die Witwe des Rabbi Israel Weiss, die mit fliegenden Haaren und einem etwas irren Blick zu kehren beginnt. Es dauert ungefähr eine Stunde, bis sie die Umgebung ihres Bettes ausgekehrt hat; immer, wenn ich sie sehe, muss ich an die „Frau Agnes“ aus der Ballade denken. Wer weiss, was alles auch Frau Weiss unter ihrem Bett hervorkehrt ...

„Der Kaffee ist da!” rufen die armen, bis auf die Haut durchnässten Speiseträger und bringen die Kessel herein. Der Diensthabende verteilt den Kaffee und stellt traurig fest, dass dessen einziger Vorzug, die Wärme, wieder einmal verlorengegangen ist. Frau Berkovits holt zwei Tassen Kaffee, ich bleibe weiter liegen und denke nach. Dr. Huszár kommt und übergibt mir einen Aluminiumteller. Der Teller ist von Peter, der mich bittet, ihm ein ausgiebiges Frühstück zu machen, da er heute bei den kommunalen Reinigungswerken arbeitet, was bedeutet, dass er den Hof kehrt. Peter ist der Meinung, dass ihm unter diesen Umständen eine Zulage für körperliche Arbeit zustehe.

Ich bekomme schwarzen Kaffee von Frau Berkovits und bedanke mich dafür herzlich. Ich setze mich auf und versuche, den festlichen Augenblick des Frühstückens so gut als möglich zu geniessen. Ich nehme die bestrichene Brotscheibe zur Hand und stelle traurig fest, wie dünn sie ist. Dann fange ich an zu essen. Ich esse so langsam wie möglich und trinke meinen Kaffee. Er ist lauwarm und schmeckt bitter. So langsam ich auch esse, das Frühstück ist weg wie nichts und ich bin hungriger als je zuvor. Dagegen lässt sich nichts machen. Ich denke oft, selbst im ärmsten Haushalt findet sich zumeist irgendetwas Essbares - sei es nur ein Restchen trockenes Brot oder eine rohe Rübe, womit man seinen Hunger ein wenig stillen kann. Nur hier haben wir nichts, aber auch wirklich nichts.

Dr. Nagy kommt herein und ruft: „Guten Morgen, Blanyi!” Blanyi teilt ihm mit, dass das Frühstück im Kasten sei. Am Bett von Frau Berkovits erscheint deren Tochter, Zsófi, die bereits über dreissig ist. Ihre Mutter spricht immer nur so von ihr: „Meine Zsófi, ich werde meine Zsófi fragen.“ Mutter und Tochter sind ein Paradebeispiel für eine sadomasochistische Dualunion, man könnte Lehrbücher über sie schreiben. „Du konntest in der Nacht bestimmt nicht gut schlafen“, sagt Zsófi. Frau Berkovits antwortet: „Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Du hast vermutlich zu wenig Decken gehabt und musstest frieren“, macht sich die Tochter weiter Sorgen. „Nein, mir war überhaupt nicht kalt“ sagt Frau Berkovits, doch diese Information ist sinnlos, Zsófi glaubt ihrer Mutter sowieso nicht. Sie plagt ihre Mutter den ganzen Tag, hat aber schon zwei Freier mit der Begründung abgewiesen, dass sie in keine andere Stadt zu ziehen bereit sei, sie müsse unbedingt in jenem Ort bleiben, wo ihre Mutter lebe. Sie ist wirklich bedauernswert. Obwohl ein Aussenstehender nichts anderes feststellen kann, als dass das Gesicht von Frau Berkovits schön rosig und keineswegs eingefallen ist, glaubt Zsófi fest daran, dass sich der Zustand ihrer Mutter sehr verschlechtert habe. Zsófi streicht auf das Frühstücksbrot ihrer Mama stets zweimal soviel Butter als auf ihr eigenes und beobachtet dann von ihrem Bett aus verstohlen, welches der Brote die Mutter isst. Manchmal muss ich als Zeugin berichten, ob Mama Berkovits, die früher, nebenbei gesagt, eigentlich nur koschere Kost zu sich zu nehmen pflegte, zum Nachmittagskaffee Brot ass oder nicht.

Gerade kommt Dr. Stern, der Barackenarzt. Seine herzkranke Frau ist in unserer Baracke untergebracht. Dr. Stern wird von einem wahren Heer von Leuten bestürmt, die alle Diätspeisen haben wollen. Verdächtig viele von ihnen sollen Darmkatarrh haben. Bei Darmkatarrh kriegt man nämlich zusätzlich zur normalen Kost auch noch eine Kümmelsuppe, deren Menge ungefähr einen halben Deziliter ausmacht, und zwei kleine, in Wasser gekochte Kartoffeln. Dr. Stern schaut angesichts der zahlreichen Darmkranken etwas misstrauisch drein, möchte offensichtlich gerne in sie hineinsehen, aber das kann er leider - oder Gott sei Dank - nicht. Er verteilt die winzigen Zettel, mit denen die Kranken oder ihre Angehörigen ins Büro eilen, in dem Dr. Braun, der Herrgott persönlich, thront und dem die Zettel zu übergeben sind.

Mir fällt ein, dass ich schon lange keinen Brot- oder Marmeladenzuschlag bekommen habe. Diese „Zuschläge” stellen eine Institution dar, welche als Notausgang aus dem Hunger geschaffen wurde. Dr. Stern, der Oberbefehlshaber über alle Zuschläge, darf nur an dreissig der eintausenddreihundert Personen wöchentlich einmal Brotzuschläge (etwa 200 Gramm) und Marmeladezuschläge ausgeben, wobei letztere mengenmässig nur etwa vier Kubikzentimeter betragen und so hart sind, dass wir sie zu Hause nicht einmal angeschaut hätten. Dr. Stern nimmt die Liste der „Vormerkungen für Zuschläge” zur Hand und verspricht, alles in seiner Macht Stehende zu tun.

Peter kommt herein und verlangt sein Frühstück. Ich stelle fest, dass er wieder einmal nicht gewaschen ist, er wiederum teilt mir mit, dass dieses Frühstück den Hunger eines physisch schwer Arbeitenden wohl kaum zu stillen vermag. Da er sehr darum bettelt - und weil ich hoffe, noch einen Brotzuschlag zu bekommen - gebe ich ihm halt noch eine halbe Scheibe.

Peter tritt ab und ich beschliesse, mich endlich zu waschen. Ich gehe zum kleinen Kasten, nehme den kleinen Blechteller heraus, auf dem eine winzige Seife, ein Aluminiumbecher, eine Zahnbürste und ein Waschlappen liegen, und hole das Handtuch, das stets nass ist. Dabei blicke ich auf den Kasten hinauf und stelle traurig fest, dass der Koffer schon wieder Schimmel bekam, obwohl wir ihn erst vorige Woche gereinigt hatten. Beim Hinausgehen werfe ich einen sehnsuchtsvollen Blick auf das Frühstück der Familie Huszár und versuche in Gedanken herauszufinden, wie es möglich sein kann, eine derart kleine Menge Brot in scheinbar so mannigfaltiger Weise zu verteilen. Ich wate durch den Schlamm. In der Waschküche reicht einem das Wasser bis zum Knöchel. Die Frauen waschen sich in zwei langen Reihen. Jeder Platz ist besetzt. Ich suche mir eine Stelle bei der Wand, wo man die Kleidungsstücke nicht auf den nassen Tisch zu werfen braucht, sondern auf einen Nagel hängen kann, und warte, bis ein Platz frei wird. Ich bewundere die Frauen, die in das Becken steigen und sich vom Kopf bis Fuss mit eiskaltem Wasser waschen. Ich begnüge mich mit wesentlich weniger und wasche mich mit kleinen Pausen. Sobald ich mich sauber genug fühle, ziehe ich mich wieder an und gehe zurück in die Baracke, in der es mittlerweile schon recht lebhaft zugeht. Jeder sucht den Besen, der immer dann verschwunden zu sein scheint, wenn vor dem Appell unter und vor den Betten zusammengekehrt werden muss. Der Fussboden, der zum Teil aus Stein und zum Teil aus Erde besteht, produziert den Dreck Tag für Tag auf mysteriöse Weise. Unter „Besen” ist im Übrigen nur ein kleiner Reisigbesen mit einem dünnen Holzstab zu verstehen, bei dessen Benützung alle mit Wehmut an ihren Wischer zu Hause denken.

Es ist schon fast neun Uhr. Der Unterbefehlshaber macht einen Rundgang um die Baracke und erkundigt sich, wer während des Appells drinnen bleibt. Das ist eine heikle Frage. Manchmal finden sich die Deutschen wochenlang damit ab, dass die Hälfte der Insassen während des Appells in Fünfergruppen in der Baracke sitzen bleibt. Diese Leute werden dann drinnen abgezählt. Es kommt aber auch vor, dass den Deutschen ein Floh über die Leber läuft, und es wird befohlen, dass sich alle - mit Ausnahme der Greise - draussen zum Appell einfinden, auch jene, die Fieber haben, es sei denn, das Fieber betrage mindestens 40 Grad. Ich sage, dass ich drinnen bleiben möchte, da unsere Bewacher gerade toleranter Stimmung zu sein scheinen und mir mein Blasenkatarrh wirklich sehr wehtut. Wir fangen an, unsere Betten zu machen. Mit Erlaubnis der Deutschen dürfen wir zwar alles im Bett haben, die Sachen müssen aber so gut mit der ärarischen (vom Staat abgegebenen) Decke zugedeckt sein, als wäre nichts darunter. Das wurde von denen „Bettbau” genannt. Der Unterbefehlshaber geht herum und prüft, ob die Betten in Ordnung sind. Neuerdings kommen SS-Frauen zu dieser Kontrolle und die sind ärger als die Männer. Das letzte Mal fand eine der SS-Huren - wie sie von uns liebevoll genannt werden; auch bei den Kindern heissen sie so - einen Tropfen Kaffee in einer der Tassen und schrie: „Ich werde Euch schon kleinkriegen! Wenn nicht Ordnung sein wird, werdet Ihr in acht Tagen auch Sterne tragen und arbeiten müssen!”

Auch die Diensthabenden beginnen mit dem Aufräumen und der Putzarbeit. Sie waschen die zwei Tische ab und sammeln den vor die Betten gekehrten Mist auf, um ihn dann zum Fass hinauszuschaffen, das vor der Baracke steht. Die Zeit des Appells rückt näher, und es regnet immer noch. Wir vernehmen den ersten Pfiff, der bedeutet, dass der Appell in fünfzehn Minuten beginnt. Mein Mann kommt herein. Er ist sichtlich gut aufgelegt, wie fast immer, und es heitert mich richtig auf, ihn anzusehen. Der Witz über den Kaffee, dass man schon gerne wissen möchte, woher er seine schwarze Farbe hat, lässt sich auf meinen Mann übertragen: ich möchte schon gerne wissen, woher er seine gute Laune hat. „Ich bewundere Dich, kann Dir jedoch nicht folgen“, sage ich ihm immer.

In der Baracke wird fieberhaft gearbeitet. Es muss alles in Ordnung sein; Unterwäsche und Kleidungsstücke dürfen nicht aus den Betten herausschauen. Vom Bett Marika Marosis wird ein herunterhängendes Nachthemd hastig entfernt. Der zweite Pfiff ertönt. Diejenigen, die in der Baracke bleiben, setzen sich in Fünfergruppen um den Tisch. Frau Farkas und ihre Tochter, Frau Widrich, fangen mit grosser Hingabe an, Rezepte abzuschreiben. Solche mit weniger als zehn Eiern schauen sie allerdings nicht einmal an. Das Rezeptabschreiben ist übrigens wie eine Geisteskrankheit im Lager. Alle schreiben Rezepte ab im Glauben, diese später, im normalen Leben, beim Kochen oder Backen zu verwenden. Ich weiss aber, dass sie es hauptsächlich nur tun, um ihre hausfraulichen Bedürfnisse zu befriedigen und die Speisen, etwa die russische Crèmetorte, wenigstens während des Schreibens in Gedanken zu kosten und zu probieren.

Ich mache gerade Handschuhe aus Peters Badehose. Der Barackenkommandant zählt uns auf Serbisch ab; „unam, desej, septej”, ruft er dabei laut. Das Ergebnis des Zählens stimmt merkwürdigerweise nie. Einige Opfer müssen deswegen immer hinaus zu den zum Appell Versammelten. Frau Alt, die Befehlshaberin, stellt sich unter die Tür und beobachtet den Abzählenden. Insgesamt wechseln sich vielleicht fünf oder sechs Soldaten zum Zählen ab. Sie kommen immer paarweise; der eine nimmt sich immer die vor, die draussen stehen, der andere jene, die in der Baracke bleiben.

Einem von ihnen, dem Sympathischsten von allen, verpassten wir den Kosenamen „Mizrahist”, nach irgendeiner zionistischen Partei. Ihm gefiel eine junge Frau so gut, dass er ihr, als er erfuhr, dass sie keine Schuhe besass, ein paar hohe, schwarze, bereits stark abgenützte, aber geflickte Schuhe brachte. Es gibt noch den „Betar”, ebenfalls nach einer zionistischen Partei benannt, ein typischer Deutscher mit Brille; weiter einen mit einem schiefen Mund, den wir für den Bruder von Betar halten, sowie einen kleinen, älteren, recht witzigen Mann, den wir einfach nur „Popeye” nennen. Ausserdem waren auch noch zwei oder drei SS-H(uren) da, die bei uns kurz und bündig „die Weiber” heissen.

Der Appell dauert gewöhnlich eine Stunde. Viele verbringen die Zeit mit Hebräischlernen, die meisten aber plaudern. Sie schwelgen in Erinnerungen und erzählen etwa, wie warm das Futter ihres Mantels ist, das sie zu Hause lassen mussten, während sie, um weniger zu frieren, den nun futterlosen Mantel enger um sich ziehen. Andere vermissen etwas, einer seine rosarote Hose, die vor kurzem noch an der Wäscheleine gehangen sein soll, ein zweiter hat seine Nagelbürste in der Waschküche liegengelassen. Weil sie zu den Optimisten gehören, erkundigen sie sich bei ihren Lagergenossen, ob sie das Vermisste nicht vielleicht gefunden hätten.

Der Tagesbefehl wird verlesen, draussen vom Appellleiter, drinnen vom Barackenkommandanten. Der Vorsitzende stellt traurig fest, dass die Anzahl der Diebstähle im Lager stark zugenommen hätte. X. Y. wird wegen Diebstahls zu einem Bunkeraufenthalt von zwei Tagen verurteilt. Einem anderen Lagergenossen wird wegen Arbeitsverweigerung die Butter- und Marmeladeration für drei Tage entzogen. Die Eltern werden vom Schulinspektorat aufgefordert, ihre Kinder regelmässig in die Schule zu schicken. In Anbetracht des herannahenden, grossen Festes habe jeder die in seinem Besitz befindlichen gelben Sterne abzuliefern, damit die Kirche entsprechend geschmückt werden könne.

Popeye kommt, gefolgt von Ladányi, um die Leute in der Baracke abzuzählen. Frau Alt besitzt ein so grosses Vertrauen, dass er uns kaum anschaut. Er nimmt nur die Meldung entgegen, wonach dreissig Personen vorne stehen und acht, die bettlägerig sind, in ihren Betten liegen. Frau Alt lächelt stolz, wie ein Feldherr, der gerade eine Schlacht gewonnen hat. Es wird wieder gepfiffen, der Appell ist zu Ende.

Ich warte auf Vera und gebe ihr dann einen Stuhl, damit sie bis zum Mittagessen irgendwo sitzen kann. Der Regen hört auf. Endlich kann ich die Wäsche draussen aufhängen. Sie liegt schon seit zwei Tagen in einem Becken unter dem Bett. Ich gehe hinüber in die benachbarte Baracke und borge von Frau Leitner, einer dankbaren Patientin, die Wäscheleine aus, nehme meine verbliebenen Stecknadeln zur Hand und bringe die Wäsche zu den Stangen. Nachdem ich sie aufgehängt habe, fixiere ich die einzelnen Stücke mit den Stecknadeln und laufe zurück, denn der Unterricht beginnt gleich nach dem Appell. Als Lehrerin der dritten Klasse muss ich natürlich rechtzeitig eintreffen. Zur Lehrtätigkeit wurde ich von einem alten Kollegen, mit dem ich vor zwanzig Jahren zusammenarbeitete, überredet. Er brauchte lange, bis ich bereit war, diese Tätigkeit zu übernehmen. Eingewilligt habe ich vor allem darum, weil ich dachte, dass man sich nicht ganz gehen lassen darf. Wenn ich im Leben keinen Sinn mehr sehe, stelle ich mir vor, dass Bergen-Belsen eine vom Schicksal auferlegte Aufgabe ist: Sie kann gut oder schlecht gelöst werden. Ich beschloss, diese Aufgabe für mich und für meine Familie so gut wie möglich zu meistern; dieser Wille half mir dann auch tatsächlich, wenn auch nicht jedes Mal, so doch in den meisten Fällen, mich über das Ärgste hinwegzusetzen und durchzuhalten.

Die Schule hätte ich im übrigen in den ersten Unterrichtstagen beinahe abgesagt, weil mich der Schulinspektor, David Mandel, aufforderte, mit den Kindern vor Unterrichtsbeginn auf Hebräisch zu beten und sie überdies ausschliesslich bei ihrem hebräischen Namen zu rufen. Schliesslich entschied ich aber doch, zu unterrichten, nur eben einfach ohne hebräische Gebete und ohne die Kinder mit ihrem hebräischen Namen anzureden; ich liess lieber gleich auch die ungarischen Gebete weg. Kurioserweise erkundigte ich mich dann trotzdem nach den hebräischen Namen der Sprösslinge. Es gab unter ihnen einige, die ihn nicht einmal kannten. Einen süssen blonden Bengel, den kleinen Janó Tyroler aus Siebenbürgen, hätte ich mit Mordechai anreden sollen; dabei hatte er ein Gesichtchen, als würde er wirklich einer uralten Tiroler Familie entstammen.

Ich bin also wieder in der Baracke, nehme meine Zeitung - sie stellt das einzige Lehrbuch dar - neben dem Strohsack hervor und gehe in die andere Ecke der Baracke, wo ein weiterer Tisch steht. Hier befindet sich die Schule. Zwei Schüler sind schon da, auf die anderen müssen wir noch warten. Leider hat nicht jeder von ihnen einen Bleistift, und Papier ist überhaupt Mangelware. Die Schule hat bereits einige Wochen bestanden, als ich das erste Mal ein Stück Papier für die Kinder bekam, mit der Anweisung, dass diese Menge für lange Zeit reichen müsse. Manche Kinder kommen nicht, weil ihre Füsse erfroren sind, manche haben keine Schuhe. Lediglich sechs bis acht der fünfzehn schulpflichtigen Kinder sind stets anwesend.

Jancsi Svéd erscheint und begründet seine Verspätung damit, dass er habe Schlange stehen müssen, um Haferflocken zu kriegen. Auch die Haferflocken sind eine Art Notausgang aus dem Hunger. Man bringt sie etwa eine Stunde vor dem Mittagessen, zum kritischsten Zeitpunkt. Es handelt sich dabei um eine wässrige Brühe ohne Geschmack, in der unten ein paar Haferflocken schwimmen. Eigentlich ist sie nur für Säuglinge und für an Magenkatarrh Leidende vorgesehen, wird aber von so gut wie allen Lagerinsassen beansprucht; anfangs hatte sie eigentlich noch jeder bekommen können. Ist die Brühe gesalzen und obendrein auch noch warm, kommt es einem am Vormittag, wenn der Hunger am grössten ist, wie ein Haupttreffer vor.

Imi Mandel kommt zu spät, weil er für seinen kleineren Bruder Rüben besorgt hat. Wir fangen an zu rechnen. Das ist etwas, wozu man weder Papier noch Bleistifte braucht. Ein moderner Pädagoge erfindet immer Aufgaben, die mit der gegebenen Situation zu tun haben. Ich möchte also wissen, wie viele Speiseträger es insgesamt gibt, wenn jede Männerbaracke, von denen fünf vorhanden sind, sechs Speiseträger stellt, oder ich frage, wie viele Deziliter Suppe ein Barackeninsasse bekommt, wenn fünfzig Liter ausgeteilt werden und in der Baracke hundert Leute untergebracht sind.

Später beginnen wir, Lieder zu singen. Als ich gerade daran bin, den Schülern das Lied „Ein armer Bursch bin ich” beizubringen und ich Janó Tyroler, alias Mordechai, nur schwer davon abhalten kann, den siebenbürgischen Nationalmarsch zum Besten zu geben, erscheint David Mandel, der Schulinspektor, vor meinem inneren Auge, wie er sich überzeugen will, ob ich die Kinder genug im zionistischen Geiste unterrichte.

Doch nicht er, sondern Peter besucht uns dann am Schulplatz. Er bleibt in gebührendem Abstand stehen und zeigt mir die Tasse mit Haferflocken, die er in der Hand hält. Zu Beginn meiner Lehrtätigkeit beschloss ich, während des Unterrichts kein Haferflockengetränk zu trinken, um den Ernst der Schule nicht zu gefährden. Die Einhaltung von Ernst und Würde erwies sich jedoch angesichts des von den Lagergenossen gemachten Lärms erstens als illusorisch, und zweitens werde ich, wie sich herausstellte, charakterlich etwas schwach, wenn ich friere oder grossen Hunger habe. Ich winke Peter diskret zu mir und trinke das Getränk unter seinen schmachtenden Blicken halb aus. Den Rest kriegt er von mir zurück. Er schaut in die Tasse und zieht sich zufrieden zurück.

Wir setzen das Singen fort. Auf einmal erschallt ein lauter Ruf im Hof: „Speiseträger, zum Tor!” Alle seufzen erleichtert auf. Wir machen mit dem Singen Schluss, und die Kinder gehen. Ich schaue mich nach einem freien Stuhl am Mittagstisch um, aber ohne Erfolg. Dann sehe ich mit Freuden, dass Vera vorne bereits Plätze für uns reserviert hat. Einige Kuriere stürzen herein und melden ausser Atem, dass die Futterrüben mit vielen Kartoffeln gekocht worden sind. Da heute Donnerstag ist, findet sich darin sogar etwas Fleisch, was für uns ein grosses Glück bedeutet. Denn vermutlich werden wir heute ein bisschen mehr zu essen bekommen als sonst, weil gestern mit der Verteilung der Speisezuschläge gerade beim Buchstaben vor unserem Namen aufgehört worden ist. Peter hatten wir bereits in der Frühe davon unterrichtet, worauf er gleich Anspruch auf einen Teil des Zuschlags anmeldete. Die Speiseträger bringen die Kessel herein, einen mit fünfzig Liter und zwei mit je fünfundzwanzig Liter Fassungsvermögen.

Frau Huszár, die Verpflegerin, und Frau Alt, die Befehlshaberin, überprüfen alle Kessel und entscheiden dann, mit welchem sie anfangen, und wie sie die Kesselinhalte miteinander vermischen. Das ist sehr wichtig, weil es oft Kessel gibt, die lediglich Rüben beinhalten und anderseits solche, die voll sind mit Fleisch und Kartoffeln. Heute wird mit der Verteilung beim Buchstaben „A” angefangen, was für uns doppelt günstig ist, da die Kartoffeln wegen ihres Gewichts unten bleiben, und trotz sorgfältigsten Umrührens ergeht es jenen Leuten am besten, die als letzte drankommen. Alle blicken sehnsüchtig auf die Schossbergers, als sie eine Fleischkonserve mit Paprika öffnen und den Inhalt der Dose in die Essnäpfe leeren, damit er vom Gemüse etwas angewärmt wird. Die Ration beträgt neun Deziliter pro Kopf, doch wir kriegen wunderbarerweise nur unsere Siebendezi-Tassen voll, damit es für alle reicht. Die Verpfleger wagen es wohlweislich nicht zu riskieren, dass einige zum Schluss nichts mehr bekommen, weil sie dann in die anderen Baracken laufen müssten, um Nachschau zu halten, wo noch ein paar Liter Gemüse ausgeliehen werden könnten. Natürlich müsste das Geborgte in den darauf folgenden Tagen zurückgegeben werden.

Die Verteilung ist bereits im Gange. Die Rationen werden von Frau Huszár ausgegeben, neben der Frau Alt steht und ein Auge darauf hat, dass gerecht vorgegangen wird. Schliesslich gilt unsere Baracke auch in Bezug auf die Nahrungsverteilung als eine Elite-Baracke. Vera Koroci, die den Posten des Unterbefehlshabers innehat, verliest die Namen. Jeder weiss genau, nach wem er an der Reihe ist. Wenn ich höre, dass Pogár-Révész-Wallerstein, eine fünfköpfige Familie, aufgerufen wird, nehme ich schon meinen Essnapf und mache mich auf den Weg zum Kessel. Werde ich jemals vergessen, was es für ein Gefühl ist, wenn ein schönes Stück Fleisch, das bereits einmal im Verteilertopf war, durch den unergründlichen Willen des Schicksals wieder in den Kessel zurückfällt? Wenn dies geschieht, sprechen wir noch am Abend davon.

„Szondi”, ruft die Frau Unterbefehlshaber und ich halte meinen Essnapf hin. Ich muss beide Portionen in einen Essnapf füllen lassen, da unser anderer gestohlen worden ist. Dann kehre ich zum Tisch zurück und giesse meine Ration in meine Tasse um. Es ist ein Glück für mich, dass Vera keine Rüben mag und mir immer etwas von ihnen übriglässt. Den grössten Teil der Kartoffeln geben wir auf einen Aluminiumteller, um aus ihnen später eine Crème für das Nachmittagsbrot zu machen. Dann fangen wir an zu essen. Vera isst betont langsam. Ich versuche mich ihrem Tempo anzupassen, weil ich glaube, dass man um eine Spur satter wird, wenn man sehr langsam isst. Manchmal drehe ich mich um und schaue tief in die Kessel, um nachzusehen, ob noch ein Rest - als „Zuschlag” - drinnen ist. Zum Glück ist noch etwas drinnen geblieben. Kaum bekommen wir den Zuschlag, ist auch schon Peter da, lächelnd, mit seinem Essnapf in der Hand. Sein Lächeln heisst: „Habt Ihr vom Zuschlag etwas für mich übrig gelassen?” Ich gebe ihm ein wenig davon, und wir stellen gemeinsam fest, dass der Zuschlag dem hungrigen Magen ungefähr soviel bedeutet, wie ein Tropfen Wasser dem Meer.

Frau Huszár verteilt an jedes Familienmitglied ein kleines Marmeladenbrot. Wir können uns diesen Luxus nicht erlauben, denn wir haben Brot abgetreten, um unsere Schuhe flicken zu lassen. In allen Schuhsohlen waren Löcher. Unter dem Motto „Die Gesundheit ist wichtiger als ein voller Magen” liessen wir lieber alle Schuhsohlen richten, doch dafür mussten wir eben auf Vierdreiviertel Brote, achteinhalb Kilogramm, verzichten, und das in einer Zeit, in der die normale Tagesration höchstens für den hohlen Zahn reicht. Für die Schuhsohlen von Vera hatten wir ein halbes, für die anderen zwei nur ein Viertel Brot pro Woche weggehungert. Statt Marmeladebrot zu essen, gehen wir also Geschirr abwaschen, natürlich mit kaltem Wasser. Uns geht es bei dieser Tätigkeit trotzdem ausgesprochen gut, da wir auch Waschlappen besitzen, während die meisten anderen einfach mit der Hand abwaschen müssen. Von den Huszárs werden allerdings auch wir übertroffen. Sie besitzen, weiss der Himmel dank welch weiser Voraussicht, sogar einen Behälter, den sie einmal zum Geschirrwaschen und ein anderes Mal zum Wurstfassen oder zu sonst etwas benutzen.

Während ich beim Abwaschen bin, teilt mir Peter zufrieden mit, dass es ihm gelungen sei, über die Empfehlung von Frau Kudelka ein Abkommen mit einer Dame aus der Nachbarbaracke zu schliessen, das darin besteht, dass die Dame, deren Mann an einer Magenkrankheit leidet, Peter viermal in der Woche je eine Ration Gemüse gegen seine halbwöchentliche Marmeladeportion (das sind ungefähr zwei Esslöffel) gibt, mit Ausnahme der Mittagessen mit in der Schale gekochten Kartoffeln, da diese auch vom Ehemann gegessen werden dürfen. Wir stellen fest, dass dieser Tausch für Peter ausserordentlich günstig ist. Was leider auch der Magenkranke merkt. Eine Woche später macht er den Handel rückgängig. Peter geniesst übrigens in dieser Zeit meine volle Bewunderung, da er seine Marmeladeportionen wochenlang nicht anrührte, bis er nun ein halbes Kilo zusammen hat. Sein grosses Problem besteht nun allerdings darin, wogegen er die Marmelade eintauschen soll, gegen Brot oder gegen etwas anderes.

Wir kehren zurück in die Baracke. Vera schaut sich das gespülte Geschirr an und entdeckt irgendwelche Abwasch-Schönheitsfehler. Folglich nimmt sie es uns aus der Hand und geht zurück, um es noch einmal zu waschen. Beim Tisch wird emsig an der Zubereitung der Brötchen für das Nachtessen gearbeitet. Wundersamerweise blickt dabei jeder auf das Brötchen der anderen. Am meisten Beachtung finden die von Vera Korodi, deren Vater heute Geburtstag hat und für den sie daher besondere „Schmuck-Sandwichs” und Kleingebäck macht. Das geht so vor sich: ein Teil des Schwarzbrotes wird gegen weisses Diätbrot ausgetauscht. Der untere Teil des Sandwichs wird aus plätzchenförmig ausgeschnittenem Schwarzbrot hergestellt. Darauf kommt etwas Marmelade. Schliesslich wird das Ganze in der Mitte mit einem Stückchen Weissbrot verziert, das vorher mit Hilfe eines Fingerhuts durchlocht worden ist. Ausserdem kreiert sie auch eine Torte aus mit Marmeladecrème zusammengeklebten Weissbrotscheiben. Garniert wird die Torte obendrauf mit der Widmung „V A T I”. Die Buchstaben bestehen aus kleinen, harten Marmeladestäbchen.

Ich schicke Peter heim und lege mich ins Bett. Es wäre schön, den „Zauberberg” zu lesen, wobei die Betonung auf dem Wort „wäre” liegt, da keine Minute vergeht, in der nicht irgendjemand vor mir steht und mir das Licht wegnimmt. Obendrein liegt auch noch Dr. Guttmann auf dem Bett seiner Frau. Die Guttmanns sind zwar recht gefällige Nachbarn und versuchen immer gleich, sich im Bett kleiner zu machen, wenn ich sie darum ersuche, aber das gelingt eben nicht ganz, das Bett ist schliesslich selbst für eine Person zu schmal. Auch die Widrichs nehmen oft das Licht weg, wenn sie Teri auf den Topf setzen oder nasse Windeln über den Rand des über ihnen befindlichen, leeren Bettes hängen. Vor ihnen befindet sich das Heer der Brötchenmacher und ihrer Zuschauer.

Ich lege das Buch also aus der Hand und mache eine Art Meditationsübung, die ich „Nebeliade“ nenne. So bezeichne ich jenen Geisteszustand, in den ich mich selbst versetze, indem ich im Liegen die Augen schliesse und versuche, mich der Lagerealität zu entziehen, ohne dabei an etwas Irreales zu denken. Dies ist eines meiner geistigen Rezepte zum leichteren Ertragen des Lagerlebens: Ich will so wenig wie möglich bewusst „anwesend” sein und die Realität so kurz wie möglich durchleben. Morgens liege ich oft stundenlang so. Erst beim ersten Pfiff springe ich aus dem Bett, um mich waschen zu gehen, und auch nachmittags verbringe ich soviel Zeit mit dieser Übung im Bett, wie ich nur kann.

Laut Reglement hätte in der Baracke von eins bis drei Stille zu herrschen. Aber eben nur hätte. Die Brötchenmacher müssen ihren Platz bald dem Religionslehrer überlassen, der die Kinder am ersten Tisch Hebräisch lehrt.

Gegen drei Uhr erscheint Irsai, der Werbekünstler und zugleich Hauptagent unseres Lagers: „Meine Damen, es sind zwei Stück Blutwurst und eine mittelgrosse Zwiebel zu verkaufen, sie kosten insgesamt sechs Zigaretten!” Es findet sich sofort ein Käufer.

Auch Peter stellt sich ein, mit der überraschenden Mitteilung, dass er Hunger habe. Wir nehmen das Brot zur Hand und betrachten traurig die kleinen Kerben, die wir ins Brot hineingeschnitten haben, um zu wissen, wie viel wir davon an einem Tag abschneiden dürfen. Oh, wenn ich an diese winzigen, ausgeschnittenen Krustenteile denke! Ihre Länge betrug nicht mehr als etwa einen Zentimeter, ihre Breite und Höhe höchstens je zwei Millimeter. Trotzdem streiten wir stets darum, wer sie essen darf. Besser gesagt tun dies nur ich und Peter. Für meinen Mann und Vera ist so etwas unter aller Würde. Sie bewahren ihre aristokratische Haltung selbst hier im Lager. Wir schneiden das Vesperbrot vom Laib, das Ganze ist nicht mehr als eine kleine Scheibe für jeden. Wie herrlich es doch ist, dass wir Kartoffelcrème draufgeben können. So sehen die Scheiben wesentlich dicker aus, als sie sind.

Peter erzählt, dass jemand in seiner Baracke einen zweihundertsechsunddreißig Seiten starken Villon-Band für zweihundertsechsunddreißig Blatt WC-Papier hergeben würde. Die Versorgung mit WC-Papier stellt im Übrigen eines der grössten Probleme unseres Lagers dar. Diese nicht unwichtige Utensilie ging eigentlich schon allen aus und es ist wirklich rätselhaft, wodurch sie von den Leuten ersetzt wird.

„Luftalarm, jeder soll die Wäsche herunternehmen!“, ruft jemand in die Baracke herein. Ich seufze und will mein Becken holen, aber mir fällt ein, dass ich es der Familie Berkovits geborgt habe. Das Becken von Frau Stern kann ich nicht ausleihen, weil darin gerade der Jancsi-Bub von Frau Mérei gebadet wird. Schliesslich treibe ich doch irgendwo eines auf, in das ich meine nasse Wäsche legen kann. Während ich draussen bin, um die Wäsche von der Leine zu nehmen, wird der Nachmittagskaffee, der zugleich der Abendkaffee ist, in die Baracke gebracht. Ich nehme mir eine Tasse davon. Gott sei Dank habe ich noch ein paar Saccharintabletten, die ich von der Familie Kurz bekam. Ich gebe zwei von ihnen in den sieben Deziliter bitteren Kaffee, der dadurch leider kaum süsser wird. Er schmeckt aber ein bisschen besser und wir teilen ihn gerecht für drei auf.

Ein Kurier meldet, dass es Zeit ist, Butter und Marmelade für die Frauenbaracke F fassen zu gehen. Frau Huszár macht sich mit einigen Freiwilligen auf den Weg. Sie bringen Butter und Margarine herein. Wie üblich entsteht sofort eine wahre Schlacht um diese Köstlichkeiten, wobei der Hauptstreit darin besteht, wer Butter und wer Margarine erhalten soll. Den Koscheren steht immer Butter zu, warum, weiss ich nicht. Die Margarine ist meiner Meinung nach genauso so koscher wie die Butter, wenn nicht noch mehr. Auch die Kranken geniessen Vorrechte. Da es nie gleich viel Butter und Margarine gibt, gestaltet sich die Verteilung etwas kompliziert. Es kann durchaus bis zu einer Stunde dauern, bis Frau Huszár die verschiedenen Portionen Butter und Margarine verteilt hat. Die Kinder bekommen in einem bestimmten Alter beinahe doppelt soviel wie die Erwachsenen. Obwohl Vera auf jeden Fall mit Butter gerechnet hat, wird uns lediglich Margarine zuteil, womit sich meine Tochter nicht abfinden kann. Als wir später hinter den Baracken etwas spazieren gehen, erklärt sie mir eine halbe Stunde lang, warum wir heute Butter hätten bekommen müssen, obwohl uns das letzte Mal auch Butter gegeben wurde. Die Erläuterung ist äusserst kompliziert. Nachdem ich die Wörter „Butter” und „Margarine” etwa zum fünfzigsten Mal höre, lasse ich Vera stehen und flüchte.

In der Baracke G beginnt jetzt ohnehin die Englisch-Stunde. Da Mari Blum krank ist, wird die Unterrichtsstunde bei ihrem Bett abgehalten. Zsófi Polgár lehrt mit einer Begeisterung, als würde sie die Stunde daheim in einer gut geheizten Stube von einem bequemen Armsessel aus geben. Die Wirklichkeit schaut natürlich anders aus: Es ist kalt und dunkel, und wir haben nicht genug Sitzgelegenheiten zur Verfügung.

Nach der Englisch-Stunde kehre ich in meine Baracke zurück. Am Tisch treffe ich Peter an, der die Augen kaum von denen abzuwenden vermag, die bereits zu Abend zu essen. Vera bereitet unser Abendessen erst jetzt zu. Es ist übrigens auch ausgesprochen ratsam, es früher vorzubereiten, da wir in letzter Zeit jeden Abend, so gegen sieben Uhr oder noch früher, Luftalarm haben und kein Licht anzünden dürfen. Essen kann man ja die fertigen Brötchen im Dunkeln, sie bestreichen aber kaum.

Das heutige Menü besteht pro Person aus je einem Brötchen mit Weichkäse und Zwiebel oder mit Marmelade. Bis das Abendessen fertig zubereitet ist, setze ich mich auf mein Bett, um mich ein wenig auszuruhen, was aber nicht ganz gelingt, da Peter immer und immer wieder erscheint, um sich darüber zu beklagen, dass Vera zu wenig Inhalt auf die Brote gibt; man würde dessen Geschmack beim Essen bestimmt nicht wahrnehmen können. Ich versuche, Peter zu beruhigen. Er geht zurück zum Tisch, um die Vorbereitungen zum Nachtessen weiter zu überwachen.

Frau Berkovits, die mir gegenüber sitzt, schaut traurig auf das bisschen Marmelade, das sie bekam und erzählt Frau Rappaport ungefähr das zwanzigste Mal, wie viele Gläser Marmelade sie zu Hause in der Speisekammer zurücklassen musste.

Ich gehe hinüber in die Männerbaracke C, zu meinem Mann, um ihm zu sagen, dass er mit dem Abendessen warten soll, wir würden das Nachtmahl um halb sieben herüberbringen und gemeinsam essen. Als ich mich seinem Bett nähere, sehe ich, dass er einen Patienten zu Besuch hat. Der Patient sitzt auf dem Bett, mein Mann auf einem kleinen Sessel daneben. Der Nachbar im „Erdgeschoss” gegenüber, Lajos Lásló, nimmt bei solchen Gelegenheiten immer Rücksicht und verzieht sich, um die Ordination nicht zu stören. Auf dem oberen Bett jedoch liegen die Buks und lesen. Nur zwei Schritte vor ihnen arbeitet Herr Fischer, ein Damenschneider, mit seinen Hilfskräften, etwas weiter weg repariert der Ingenieur Reichard Schuhe. Arzt und Patient lassen sich von alldem nicht im Geringsten irritieren. Mir fallen die gepolsterten Türen zu Hause ein. Ich halte mich an die daheim üblichen Verhaltensformen und will taktvoll im Hintergrund bleiben. Aber mein Mann winkt mich zu sich. Ich sage ihm, dass er mit dem Abendessen warten soll, damit die Familie wenigstens einmal zusammenkommen kann.

Bevor ich in meine Baracke zurückkehre, fällt mir ein, dass ich Ili Kalocsay, die zusammen mit ihrem Mann seit Wochen im Spital wohnt, schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich mache also einen Abstecher zum sogenannten Krankenhaus. Dort verteilt Frau Stärk, die „Kaiserinmutter“ und Mutter des Spitalarztes Vali Stärk, gerade mit zeremoniellem Ernst aus einem Kessel warmes Wasser. Ili ist ebenfalls an der Zubereitung des Abendessens. Ich bewundere die sechs hauchdünnen Brotscheiben pro Person. Wie kann man nur so viel auf einmal essen?

Nach dem Besuch im Krankenhaus gehe ich in unsere Baracke zurück. Wie ich erfahre, haben wir riesiges Glück. Der Verpfleger hat an alle Baracken je einen grossen Kessel Sauerkrautsaft ausgegeben. Frau Alt ruft aus, dass sich jeder, der den Saft aus gesundheitlichen Gründen braucht, melden soll. Wunderbarerweise melden sich alle. Ich glaube, es würden sich auch dann alle melden, wenn ein Saft mit der dem Sauerkraut entgegengesetzten Heilwirkung angeboten würde. Dieser Krautsaft ist übrigens nicht irgendein Krautsaft: Es schwimmen sogar einige Krautfasern darin. In meinem ganzen bisherigen Leben habe ich nie ein so gutes rohes Sauerkraut gegessen wie hier in Bergen-Belsen. Na ja, es ist schliesslich auch von einem unserer Lagergenossen, dem grossartigen Lajos László, Leiter der Konservenabteilung der Kulpin-Fabrik, zubereitet worden.

Peter schaut auf die Uhr. Es ist bald halb sieben, wir können essen gehen. Wir legen die dreimal drei Brotscheiben schön der Reihe nach auf den Deckel der Aluminiumdose. Peter beäugt sie bereits im Voraus, er möchte gerne die grössten Stücke haben und verdächtigt Vera, dass sie immer die dicksten Scheiben nehme. Ich als Erwachsene und Mutter esse immer jene drei auf, die übrig bleiben. Es ist schon dunkel, als wir zur Baracke C hinübergehen, in der mein Mann untergebracht ist. Wir müssen acht geben, dass wir nicht in die tiefen Pfützen treten.

Hinter dem Bett meines Mannes nehmen wir ein Brett hervor, das als grosser Schatz gilt und, zwischen das Bett von László und das von meinem Mann gelegt, als Tischersatz dient. Wir stellen das Abendessen auf den „Tisch“ und setzen uns, so gut es geht, an ihn. Das Ziel ist es stets, nicht früher fertig zu sein als die anderen. Sehr wertvoll, ja unbezahlbar sind für uns jene zwei kleinen Strohdecken, die uns von der Familie Somogyi geliehen worden sind und den öden Holztisch mit ihrer Farbenpracht geradezu verzaubern.

Mein Mann berichtet vom heutigen Vortrag im „Kreis der Humanisten“, den auch der Vorsitzende mit regelmässigen Besuchen zu beehren pflegt. Es handelt sich bei diesem Kreis um eine geschlossene Gesellschaft. Nicht einmal ich darf den Vorträgen beiwohnen. Wir alle sehnen uns nach etwas Warmem und ich beschliesse, morgen mit der in meiner Tasche steckenden und noch nicht verwendeten Teekochgenehmigung in der Ambulanz einen Tee zum Abendessen zu machen.

Wir sind mit Essen noch nicht fertig, als die Lichter ausgehen und der Luftalarm ertönt. Alle sind verzweifelt. Obwohl es jetzt jeden Abend dunkel wird, kann sich keiner daran gewöhnen. Inzwischen haben wir das Abendessen ganz beendet und bringen nun das Brot, die Butter und die Marmelade meines Mannes vorsichtig am Bettende unter.

Wir bleiben noch eine Weile bei ihm, obwohl hier eine Kulturveranstaltung stattfinden wird, auf die niemand neugierig ist. Trotzdem werden diese Veranstaltungen unbeirrt fortgesetzt. Der hohen Lagerleitung liegt das Wohl unseres Geisteslebens offenbar sehr am Herzen. Heute hält Dr. Kálmán einen Vortrag über die früheren Israel-Einwanderer („Urtiere“). Anfangs höre ich noch zu, die andern tun auch so, als ob sie interessiert wären. Bald vernehmen wir allerdings ein kräftiges Schnarchen aus mehreren Richtungen, was uns wissen lässt, dass ein Teil der Zuhörer eingeschlafen ist. Da diese Veranstaltungen auch für meinen Mann das beste Schlafmittel darstellen, verabschieden wir uns von ihm, um ihn in seinem Schlaf nicht zu stören und gehen.

Draussen ist es pechfinster. Das Geräusch von Flugzeugen ist zu hören. Wir waten durch den Schlamm und ich rätsle mit Vera, welche Baracke denn die Baracke F sein könnte. Endlich beim Bett angekommen, verzweifle ich fast beim Gedanken, wie ich die zahlreichen Kleidungsstücke, die ich für die Nacht anziehen sollte, im Finstren finden würde. Ich ziehe die Schnürstiefel meines Mannes (Grösse fünfundvierzig) aus, ebenfalls seine graue Hose, meinen Mantel, die drei Pullover und das kleine Polohemd. Dann ziehe ich meinen Pyjama und eine Jägerhose an, darüber wieder die drei eben erwähnten Pullover. Über meine Füsse streife ich baumwollene Socken. Mein Motto lautet: Der grösste Feind des Schlafes ist das Frieren. Mir ist gewöhnlich zwar nicht kalt, da ich mich immerhin mit drei Decken und einem Tuch zudecken kann, schlafen kann ich aber heute trotzdem nicht. Viele liegen bereits im Bett, doch einige sitzen beim Tisch und plaudern.

Vera wird erst jetzt in die Waschküche gehen, um sich zu waschen. Ein grosses Becken haben wir bereits am Nachmittag für sie vormerken lassen. Die Dunkelheit dort stört sie dabei nicht im Geringsten. Vera Schossberger versucht, sie von ihrem Vorhaben abzubringen, aber vergebens.

Die Schossberger-Töchter sind übrigens unsere ambitiösesten Barackengenossinnen. Immer hätte ich gerne das zweistöckige Bett gezeichnet, auf dem oben Vera und Mira Schossberger sitzen, unbeirrt lernend und sich gegenseitig belehrend. Sie fassten, glaube ich, ganz Bergen-Belsen als eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Selbstbildung auf.

Aus der Richtung, in der das Bett der Guttmanns liegt, vernehme ich auf einmal Dr. Guttmanns Stimme und werde unfreiwillig Zeugin eines erschütternden Geständnisses. Dr. Guttmann erzählt im Dunkeln seiner Frau, während des gestrigen Luftalarms im Bett sein Brot für drei Tage, zudem seine und ihre Butter für eine halbe Woche sowie den gesamten Marmeladenvorrat aufgegessen zu haben und erläutert, wie er diesen Fehltritt im Laufe zweier Wochen ausbügeln werde, wie viele Scheiben Brot er jeden Tag weniger essen wolle, usw.

Ich bin müde, kann aber noch nicht einschlafen, obwohl inzwischen bereits auch Vera ins Bett gegangen ist. Es gibt immer Leute, die in der Nacht schnarchen, im Schlaf zu singen anfangen oder weinen. Die Bettwanzen zwicken einen. Die WC-Tür quietscht jede Minute einmal. Frau Mannheim findet ihr Bett in der Dunkelheit nicht und weckt jemanden auf, um sich zum Bett führen zu lassen. Flugzeuggeräusche sind zu hören. Säuglinge weinen. Und am nächsten Tag fängt alles wieder von vorne an.